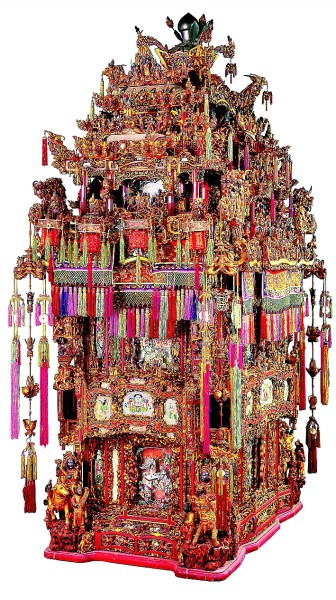

走進浙江省博物館之江館區“伊人紅妝”展廳,一頂近3米高、2米寬的朱紅色花轎,以其無與倫比的精工之美,吸引觀眾駐足流連。這件萬工轎造于清末民初,因制作需耗費一萬多個工時而得名。

萬工轎制作花費的人力物力之巨,顯示著主人非凡的尊貴與排場。移步近觀,但見:轎子通體金碧輝煌,轎閣頂部6個舞臺錯落有致,周身各部分絲絲入扣,紛繁有序;細細觀察,“極繁”的工藝美學帶來視覺沖擊。在工藝上,萬工轎也是“集大成者”。浙江省博物館工藝部主任范珮玲介紹,轎體采用榫卯工藝搭建。轎身形象制作則集結了寧波傳統工藝國家級非遺“三金一嵌”中的朱金漆木雕、泥金彩漆、金銀彩繡,再加上玻璃畫工藝,讓萬工轎看上去金彩相間、愈發絢爛富麗。

轎身上裝飾有群仙會聚、百獸納福,24只鳳凰、38條龍、54只仙鶴、74只喜鵲、92只獅子、124處石榴百子,以及圓雕、浮雕、透雕和玻璃畫上的400余個人物……每個角落,都自成篇章,鋪滿對新人的祝福,凝結著江南匠心。“從獨占鰲頭、和合二仙、天官賜福等吉祥主題,到《浣紗記》《天水關》《鐵弓緣》等名劇段落,轎身的各色形象均有出處。”范珮玲如數家珍。

婚轎多屬彩結貰器店所有。萬工轎誕生于民國初年,由上海灘的“聚成號”貰器店打造而成。范珮玲介紹,戰爭期間,店主將轎子拆解成400多個花片,分裝在13個大箱中,運回寧波老家妥善安置。20世紀50年代,被浙江省博物館收藏。

浙東地區的大戶人家行婚嫁之事時,往往以大紅裝飾的杠箱、轎子等組成浩浩蕩蕩的迎親隊伍,綿延數十里,萬工轎就被置于隊伍的最前端,成為整個儀仗的視覺焦點。“坐上萬工轎是身份的象征,也是幸福的記憶。”范佩玲曾走訪坐過萬工轎的老人,她們已近耄耋,可提起婚禮和萬工轎,“無一不露出嬌羞的笑容,眼睛亮亮的,滿臉幸福”:那是一個良辰吉日,送親隊伍綿延迤邐,精致的宮燈隨行進隊伍搖曳生姿,細密的盤金繡轎衣在陽光下閃耀著,水晶球流蘇牽著玻璃風鈴發出悅耳的撞擊……

來源:光明網

掃一掃分享本頁

掃一掃分享本頁